什么是高原反应?身体到底发生了什么?

当你从海拔500米的平原突然飞到海拔3650米的拉萨,**短短两小时内,外界大气压下降约30%,氧气分压同步降低**。此时,身体需要迅速适应“缺氧”环境,但调节速度赶不上环境变化,于是出现头痛、恶心、乏力等症状,这就是高原反应。

高原反应是什么原因?三大核心机制拆解

1. 缺氧:红细胞来不及“加班”

在平原,血氧饱和度通常维持在95%以上;**到了海拔3000米,血氧可能骤降到85%**。身体为了弥补氧气缺口,会命令骨髓加速制造红细胞,但这个过程需要3-5天。在“新员工”到岗前,大脑和肌肉只能“勒紧裤腰带”工作,于是头晕、疲劳感袭来。

2. 呼吸性碱中毒:过度换气反而坑了自己

缺氧时,大脑会命令肺部“快喘”,**导致二氧化碳大量排出**。血液里二氧化碳浓度下降,pH值升高,引发呼吸性碱中毒。此时血管反而收缩,脑部供血减少,头痛加剧。

3. 体液失衡:水分“跑错了地方”

低压环境下,**血管通透性增加**,血液中的水分更容易渗透到组织间隙。如果此时大量喝水却不补盐,可能引发脑水肿或肺水肿,出现喷射状呕吐、咳粉红色泡沫痰等危急症状。

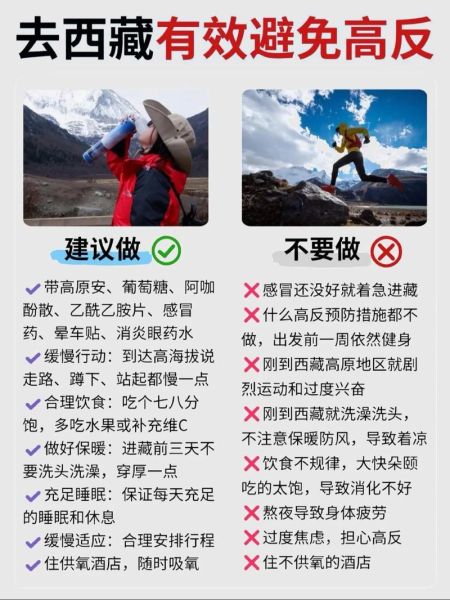

去西藏如何避免高反?出发前、路上、落地后全攻略

出发前:给身体“预热”

- 阶梯式适应:若时间允许,先到海拔2000米地区(如昆明)住1-2天,再前往拉萨。

- 药物准备:提前3天服用红景天胶囊(每日2次,每次2粒),或遵医嘱备乙酰唑胺。

- 体检筛查:严重贫血、未控制的高血压、睡眠呼吸暂停患者建议暂缓进藏。

路上:交通工具的隐藏风险

飞机直达最危险:2小时从平原到高原,身体缺乏适应时间。

火车是折中选择:青藏铁路海拔逐渐升高,车厢内弥散式供氧可缓解症状。

自驾需警惕:翻越唐古拉山口(海拔5231米)时,避免长时间停留拍照。

落地后:72小时黄金适应期

- 行动守则:抵达当天不洗澡、不饮酒、不奔跑,**静卧休息至少6小时**。

- 饮食策略:每餐七分饱,**高糖低脂易消化**(如稀饭、面条),避免胀气食物(豆类、碳酸饮料)。

- 补氧技巧:夜间血氧最低,**床头垫高15厘米**可减少头部充血;便携式制氧机流量调至2L/分钟即可。

高反误区大辟谣

误区1:“年轻人身体好,不会高反”

真相:**高反与年龄无关**,反而肌肉量大的男性耗氧更多,症状可能更严重。

误区2:“吸氧会依赖,能忍就忍”

真相:急性高反时吸氧是**救命手段**,不会导致依赖;但症状缓解后应逐步减少吸氧时间,避免掩盖病情。

误区3:“喝酥油茶能预防高反”

真相:酥油茶提供热量和电解质,但**并无抗缺氧成分**,过量饮用可能因高盐引发水肿。

极端情况:何时必须下撤?

出现以下任一症状,**立即下降海拔500米以上**:

• 剧烈头痛伴喷射状呕吐

• 步行如同醉酒(共济失调)

• 静息状态下血氧低于60%

• 咳粉红色泡沫痰(肺水肿征兆)

长期居住者的适应秘密

藏区居民并非天生抗高反,而是**基因与环境的共同作用**:

- EPAS1基因变异使红细胞生成更“克制”,避免血液黏稠

- 胎儿期在缺氧环境中发育,心肺功能代偿性增强

- 日常饮食富含铁和B族维生素,促进氧运输效率

返程后的身体变化

回到平原后,**红细胞数量需2-4周才能恢复正常**,期间可能出现“醉氧”现象(嗜睡、头晕)。建议:逐步增加运动量,避免突然高强度训练。

评论列表