为什么胡同才是老北京故事的根?

若把北京比作一本厚重的书,**胡同便是书脊**。没有胡同,老北京故事就缺了脊梁。有人问:四合院不也是标志吗?可四合院再精致,也藏在胡同深处;没有胡同,四合院就像孤岛,故事传不出去。所以,**“老北京故事有哪些”**这一问,得先钻进胡同找答案。

胡同里的老北京故事到底藏在哪?

1. 门墩上的石狮子:会说话的“门神”

老北京门墩分两种:文官用箱形,武官用鼓形。鼓形门墩上常雕狮子,**狮子张嘴寓意“纳福”,闭嘴寓意“守财”**。小时候听张大爷说,清末有位武举人在鼓形门墩下埋了把腰刀,夜里刀柄会顶起石狮子的舌头,提醒主人“有客到”。后来武举人被抄家,石狮子舌头再也顶不起来,成了胡同里最灵验的“天气预报”。

2. 影壁后的“燕子李三”

东四六条曾有一面青砖影壁,壁心雕着五福捧寿。老人讲,民国时燕子李三夜盗大户,**总在影壁前撒一把黄土**,脚印却消失在影壁后。原来影壁暗藏暗门,直通隔壁荒废的贝子府。如今影壁被拆,可每到春天,仍有燕子在旧址盘旋,像替李三望风。

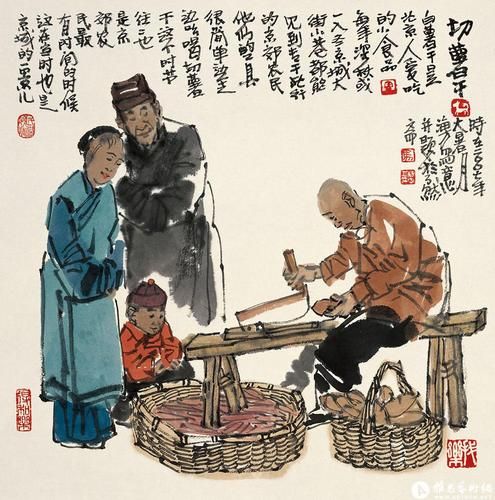

3. 叫卖声里的“时间密码”

老北京叫卖分“唤头”和“吆喝”。**“冰盏儿——嘞”**是夏天卖酸梅汤的,铜碗碰击声清脆;**“硬面儿——饽饽”**是冬天卖窝头的,尾音拖得老长。最绝的是卖糖葫芦的,左手竹签敲车帮,右手甩糖风轮,声音像一串算盘珠落地。胡同里的孩子不用看太阳,听声就能估摸时辰。

老北京故事里的“人”比“物”更鲜活

1. 剃头匠老赵的“半部论语”

老赵在护国寺胡同摆摊三十年,剃头挑子一头热。他剃头前先念《论语》:“**君子正其衣冠,尊其瞻视**。”小孩怕剃头,他就讲“曾子杀猪”的故事,讲着讲着,辫子就剃完了。后来老赵的孙子考上北大,胡同里都说:“老赵用剃头刀刻出了状元。”

2. 爆肚冯的“三绝”

门框胡同的爆肚冯有“三绝”:**刀工绝**——肚丝薄如蝉翼;**火候绝**——三起三落,脆嫩刚好;**算账绝**——不用算盘,一把竹签数签子。最神的是第三绝:客人吃完,冯掌柜扫一眼签子,立刻报账,分文不差。有人故意多放一根签子,冯掌柜笑笑:“您这是考我呢?多一根算我请您。”

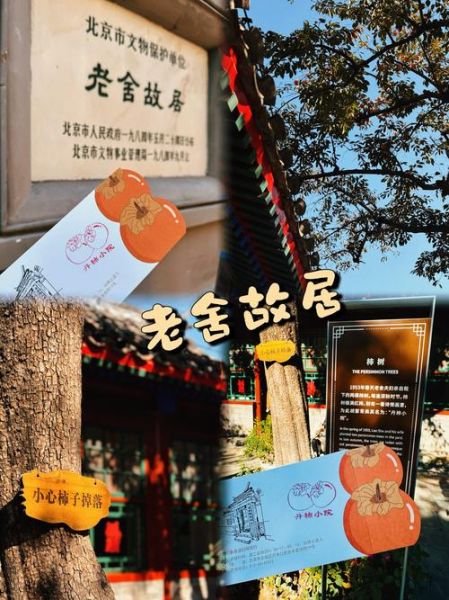

3. 骆驼祥子的“真原型”

老舍笔下的祥子并非虚构。德胜门内大街曾有位车夫叫“祥子刘”,**左腿比右腿短一寸**,拉车却稳得出奇。他攒钱买了三辆车,全被兵痞抢走,最后冻死在护城河冰面上。老舍在《骆驼祥子》后记里写:“我写的是祥子,也是千千万万个祥子刘。”

老北京故事如何“活”到今天?

1. 胡同游不是“看热闹”,是“听门道”

南锣鼓巷的导游常讲:“这是元代胡同,明代格局。”可真正的老北京会问:**“您知道雨儿胡同13号曾是荣禄的花园吗?”**故事得往细里抠:荣禄的孙女后来成了京剧名伶,梅兰芳常来吊嗓子。这样的细节,才是胡同的灵魂。

2. 老手艺人的“传声筒”

草厂三条的“风筝魏”第四代传人魏国庆,**坚持用毛竹劈篾,不用碳纤维**。他做的沙燕风筝,眼睛用活扣固定,风一吹会眨眼。游客问:“这么麻烦干嘛?”魏师傅答:“老祖宗传下来的‘活眼’,是让风筝替人看天。”

3. 胡同名字的“密码本”

“帽儿胡同”不是卖帽子的,是明代制帽局旧址;“菊儿胡同”原名“局儿胡同”,因清代设过税务司。最有趣的是“黑芝麻胡同”,**原名“何纸马胡同”**,因明代有纸马铺,讹传成“黑芝麻”。名字一错,故事就多了层“误会”的趣味。

老北京故事的“下一站”在哪?

有人担心:胡同拆了,故事会不会断?其实故事早换了载体。抖音上,“北京大妞鱼酱”用京腔讲胡同鬼事,**单条视频点赞百万**;B站up主“胡同串子”拍《一分钟看一座百年四合院》,弹幕刷“爷青回”。故事没变,只是从砖缝钻进了光纤。

但别忘了,**真正的老北京故事得“沾地气”**。就像东四胡同博物馆的那口老井,井盖早锈死,可每年夏天仍有孩子趴在井沿听回声——他们说,井底有剃头匠老赵的笑声,还有爆肚冯的竹签子响。

评论列表