一、从“蓟”到“北京”:名字背后的五次大变迁

- **蓟城**:西周初年,周武王封黄帝之后于蓟,这是北京有据可查的最早城名。 - **幽州**:秦汉时期,这里成为北方军事重镇,统称幽州。 - **南京**:辽代把幽州升为陪都,因位于契丹本土之南,故称“南京”。 - **中都**:金海陵王完颜亮迁都于此,改名“中都”,意为“天下之中”。 - **大都**:元世祖忽必烈新建都城,命名“大都”,蒙古语称“汗八里”。 - **北京**:明成祖朱棣夺位后,于永乐元年(1403年)诏改北平为北京,十九年(1421年)正式迁都,北京之名沿用至今。 ---二、北京城历史到底有多久?

- **建城史**:从西周蓟城算起,约3000年。 - **建都史**:从金中都算起,约870年;从元大都算起,约750年;从明永乐迁都算起,约600年。 - **连续都城史**:明清至今,北京作为统一王朝首都已逾600年,是中国现存**唯一连续建都600年以上**的古都。 ---三、为什么偏偏是这里成为首都?

**1. 地理咽喉** 北京位于华北平原北端,背靠燕山,面向渤海,是中原农耕区与草原游牧区的交汇点。 **2. 水系优势** 永定河、潮白河、北运河三条大河交汇,漕运可直抵江南,保障粮食供应。 **3. 军事屏障** 燕山—长城一线形成天然防线,明成祖“天子守边”战略在此体现得淋漓尽致。 **4. 政治象征** 朱棣以藩王身份起兵“靖难”,夺位后必须离开南京,回到自己的龙兴之地北平,才能稳固统治。 ---四、北京城格局如何一步步定型?

1. 元大都:棋盘式街巷的鼻祖

- 刘秉忠、郭守敬主持规划,中轴线长7.8公里,奠定今日北京骨架。 - 胡同与四合院首次大规模出现,形成“九经九纬”棋盘格局。2. 明北京:城墙套城墙的“凸”字城

- 嘉靖年间增筑外城,形成**内城—皇城—紫禁城**三重嵌套。 - **中轴线**延长至永定门—钟鼓楼,全长8公里,至今未变。3. 清北京:满汉分城与园林极盛

- 内城八旗驻防,汉人迁往外城,形成“东富西贵、南贫北贱”的社会空间。 - 三山五园(圆明园、颐和园等)将皇家园林推向巅峰。 ---五、老北京地名藏着哪些密码?

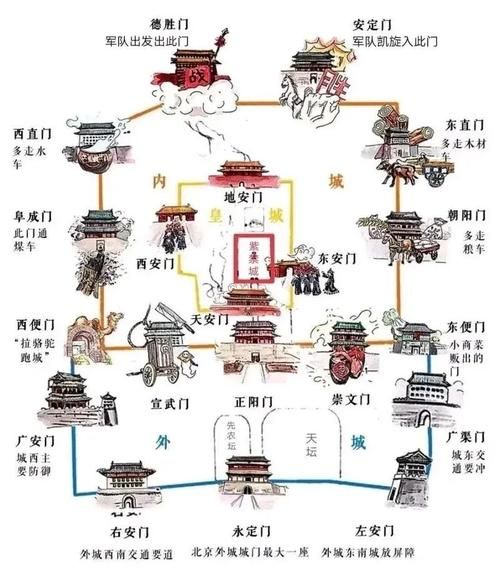

- **“门”**:正阳门(前门)、崇文门、宣武门……明代九门各司其职,运煤走阜成门,运粮走朝阳门。 - **“坊”**:明初内城三十六坊,如“金台坊”“昭回坊”,今多演变为街道名。 - **“胡同”**:源于蒙古语“水井”,北京现存胡同约1000条,最窄的钱市胡同仅0.4米。 - **“井”**:王府井因明代十王府与甜水井得名;三眼井胡同因并排三口井得名。 ---六、北京城为何能躲过大规模战火?

- **明清易代**:李自成撤离时焚毁紫禁城部分建筑,但清兵“承明制”,未拆城墙。 - **八国联军**:仅破坏前门箭楼、圆明园,内城整体格局幸存。 - **北洋时期**:袁世凯、段祺瑞等均以北京为政治中心,未动土木。 - **抗战时期**:日军占领后设“伪华北政务委员会”,为维持统治,反而保护古迹。 - **1949年后**:梁思成“梁陈方案”虽未被采纳,但旧城拆除速度相对缓慢,中轴线得以留存。 ---七、今天的北京城还保留多少古都痕迹?

- **城墙**:仅存正阳门、德胜门箭楼、东南角楼三段,总长不足2公里。 - **中轴线**:永定门—钟鼓楼,14处遗产点列入《世界遗产名录》。 - **四合院**:挂牌保护院落约600处,什刹海、南锣鼓巷片区最完整。 - **坛庙**:天坛、地坛、日坛、月坛,明清皇家祭祀体系保存完好。 - **水系**:通惠河、玉河故道、六海(前三海后三海)仍在,漕运痕迹可寻。 ---八、未来北京城如何平衡“古都”与“首都”?

- **老城不能再长高**:核心区限高45米,中轴线两侧建筑檐口高度严控。 - **人口与功能疏解**:市行政副中心迁至通州,非首都功能逐步外迁。 - **中轴线申遗冲刺**:2024年完成钟鼓楼—永定门环境整治,力争2025年列入世界遗产。 - **数字孪生中轴**:利用激光扫描、BIM技术,1:1还原元明清三代城廓,线上即可“穿越”700年。 ---九、普通人如何一日读懂3000年北京?

- **上午**:从**正阳门**登上城墙,俯瞰中轴线,感受“凸”字城廓。 - **中午**:在**前门大街**吃卤煮,听一段京韵大鼓,体验市井烟火。 - **下午**:步行至**景山万春亭**,俯瞰紫禁城,理解“背山面水”的风水格局。 - **傍晚**:乘地铁到**积水潭**,沿**玉河故道**漫步,想象元大都漕运帆影。 - **夜晚**:登上**钟鼓楼**,听108响钟声,遥想“暮鼓晨钟”里的帝国时间。 --- 北京城的名字,是一部浓缩的中国史;北京城的年轮,是一圈圈叠加的文明年轮。从蓟草丰茂的西周封地,到控御北方的世界都会,这座城用3000年回答了一个问题:为什么偏偏是它,成为中国的“北京”。

(图片来源网络,侵删)

评论列表