很多第一次背起背包走进山野的人,都会问同一个问题:“到底该带什么?到底能背多重?”答案并不复杂:在保障安全与舒适的前提下,让背包重量与个人能力、线路难度、季节气候三者精准匹配。下面用自问自答的方式,拆解户外负重徒步的核心知识。

(图片来源网络,侵删)

一、背包到底多重才算“科学”?

Q:新手第一次负重徒步,背包重量控制在多少合适?

A:以体重20%为上限,再减去线路补给因素。举例:体重60kg,则背包不宜超过12kg;若沿途有水源补给,可再减1–2kg。

为什么不是15%? - 15%适用于成熟步道、单日往返; - 20%是新手可接受、关节压力可控的临界点; - 超过25%,膝关节与踝关节受伤概率呈指数级上升。

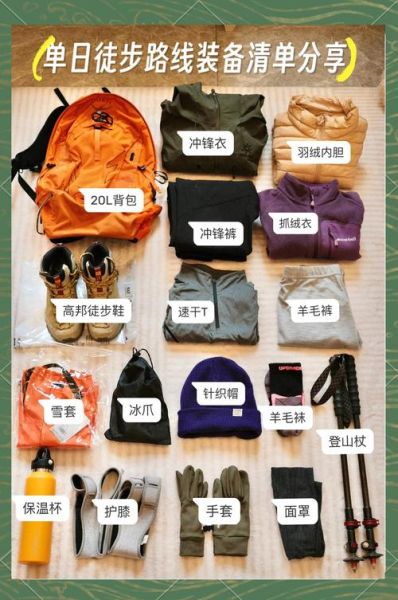

二、装备清单:从“必须”到“可选”分级打包

1. 必须层(占重量约60%)

- 庇护系统:三季帐篷(1.2–1.6kg)、R值≥3的睡垫、温标合适的羽绒睡袋。

- 炊具水具:轻量化炉头(80g以内)、钛锅(500ml)、折叠勺、1L软水袋+1L硬水壶。

- 安全导航:离线地图APP、纸质等高线图、指南针、头灯+备用电池。

2. 舒适层(占重量约25%)

- 服装系统:速干衣、抓绒、轻量羽绒服、冲锋衣、备用袜2双。

- 行走系统:中高帮徒步鞋、轻量营地鞋、羊毛袜+排汗袜组合。

3. 可选层(占重量≤15%)

- 相机、充电宝、能量棒、书籍、营地灯。

- 原则:每增加100g,必须回答“它能否提升安全或体验?”

三、重量分布:背包如何“背得动”而不是“扛得住”

Q:为什么同样12kg,有人走得轻松有人肩膀勒得疼?

A:关键在于重心与贴合度。

- 重心贴背:最重的物品(水、炊具)放在贴近背板的中上层,让重心与肩胛骨齐平。

- 左右平衡:帐篷杆贴左侧,炉头与燃料贴右侧,误差不超过200g。

- 腰带承重:腰带应包裹髂骨上沿,80%重量由髋部承担,肩膀仅作稳定。

四、训练计划:从城市到山野的“负重过渡”

Q:平时没机会进山,如何在家模拟负重?

| 周次 | 训练内容 | 重量 | 频次 |

|---|---|---|---|

| 1–2 | 楼梯机/爬楼 | 8kg | 每周3次,每次30min |

| 3–4 | 城市绿道快走 | 10kg | 每周2次,每次10km |

| 5–6 | 郊区徒步 | 12kg | 每周1次,累计爬升500m |

提示:训练时穿与进山同一双鞋,提前磨合避免水泡。

(图片来源网络,侵删)

五、常见误区:别让“轻量化”变成“轻率化”

误区一:盲目追求UL(Ultralight)装备

- UL帐篷可能牺牲抗风性,高海拔或恶劣天气下反而危险。

误区二:不带急救包

- 急救包重量可控制在200g以内:创可贴、绷带、碘伏片、止痛、抗过敏。

误区三:用登山杖代替帐篷杆

- 杖体强度与角度并非为帐篷设计,夜间大风易导致结构塌陷。

六、打包演示:12kg清单实例

以江浙2日徒步,营地有水源,夜间最低5℃为例:

背包:40L框架包(1.1kg) 庇护:双人硅涂帐篷(1.4kg)+ 羽绒睡袋700g(0.7kg)+ 充气垫(0.5kg) 炊具:钛锅+炉头+气罐(0.6kg) 水具:2L水(2kg)+ 净水片(20g) 服装:冲锋衣(0.3kg)+ 羽绒服(0.4kg)+ 抓绒(0.25kg)+ 袜子2双(0.1kg) 鞋:徒步鞋(1.1kg) 其他:头灯(0.08kg)+ 急救包(0.2kg)+ 食物(1.2kg)+ 电子装备(0.5kg) ———————————————— 合计:11.88kg

七、进阶技巧:动态调整重量

Q:进山后才发现背包过重,如何现场减重?

(图片来源网络,侵删)

- 食物再评估:按每日550g干粮计算,多带的一顿正餐可就地分享给队友。

- 冗余衣物:若天气预报无雨,可舍弃备用冲锋裤,改用雨衣+快干裤组合。

- 燃料控制:夏季只需烧开水的线路,100g气罐足够2天1人使用。

八、心理建设:重量管理也是自我管理

负重徒步不仅是体能游戏,更是决策训练。每一次打开背包问自己:“我真的需要它吗?”当你能在出发前果断地取出那块多余的充电宝,你就离山野更近了一步。

评论列表