高原到底值不值得喜欢?

很多人第一次站在海拔三千米以上的垭口,都会被那种辽阔与寂静震撼到。天空像被清水洗过,云朵低得可以伸手触碰,风带着松针和雪粒的味道。那一刻,**“喜欢”两个字几乎脱口而出**。但也有人因为高反、寒冷、信号微弱而立刻打退堂鼓。所以,高原值不值得喜欢,其实取决于你能否与它和平相处。

高原的魔力藏在哪些细节里?

1. 视觉:色彩饱和度爆表

高原的紫外线强,空气稀薄,光线折射率大,**蓝天更蓝,白云更白,经幡更艳**。尤其是雨后初晴,一道双彩虹横跨山谷,手机随手一拍就是壁纸。

2. 听觉:万籁俱寂与风马旗的猎猎声

夜晚没有城市白噪,只剩心跳和呼吸。偶尔有风掠过经幡,哗啦啦像谁在低声诵经。这种**“听得见自己”**的体验,是平原无法复制的。

3. 嗅觉:冷冽空气里的松脂味

海拔越高,植被越稀疏,但松、柏、杜鹃的气味反而更集中。深呼吸时,**鼻腔像被薄荷洗过**,连思维都清晰几分。

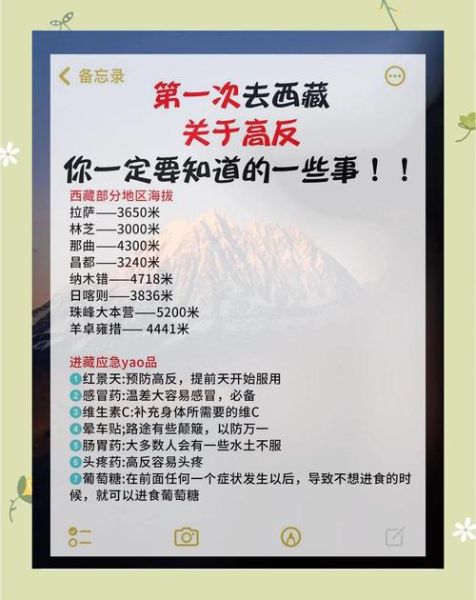

为什么有人一到高原就后悔?

高反:身体发出的“逐客令”

头痛、恶心、失眠,其实是大脑在抗议缺氧。有人把高反归咎于体质差,其实**“上升速度”才是罪魁祸首**。从成都飞拉萨,两小时海拔拉升三千米,身体根本来不及生成更多红细胞。

干燥:流鼻血只是开始

鼻腔黏膜干裂、皮肤起皮、嘴唇出血,都是湿度低于%的结果。有人一天喝五升水,却忘了**“保湿”才是对抗干燥的关键**。

孤独:信号塔比牦牛还稀少

在无人区,手机变砖头,朋友圈刷不出新动态。对习惯即时反馈的都市人而言,**“失联”比高反更可怕**。

如何优雅地喜欢高原?

出发前:把身体调到“高原模式”

- **提前两周停用安眠药、感冒药**,它们会抑制呼吸中枢,加重缺氧。

- **每天喝2L水+1瓶电解质饮料**,让血液容量提前扩容。

- **练习腹式呼吸**:躺下时把手放在肚脐,吸气鼓腹,吐气收腹,每天十分钟。

在路上:像藏族人一样“慢”

藏族司机过垭口时从不狂奔,他们会摇下车窗,点一支烟,等风把经幡吹向远方。你也该如此:**下车拍照前先静坐五分钟,让心跳适应海拔**。

住宿:选低不选高

同一条沟,宁可住海拔2800米的村子,也别住3500米的观景台。**夜间睡眠海拔每降低300米,高反概率降一半**。

高原旅行必备清单(按优先级)

- 便携式制氧机:比氧气罐轻,能循环供氧,夜里睡觉不再憋醒。

- 凡士林+鼻腔喷雾:睡前涂鼻腔,喷雾锁水,双保险防干裂。

- 防晒面罩:紫外线是平原的三倍,普通防晒霜两小时就失效。

- 离线地图:提前下载OpenStreetMap,没信号也能导航。

- 高热量零食:牦牛肉干、坚果、黑巧克力,缺氧时代谢更快。

高原教会我的三件事

1. 敬畏自然:垭口的风马旗从不为谁停留

一次在海拔4700米的山口,我把写满愿望的纸片撒向天空,结果它们被风卷回脚边。藏族阿妈笑着说:“**神山听见了,但答案要自己去找**。”

2. 简化需求:一杯酥油茶就能满足

在纳木错旁的茶馆,老板用高压锅煮酥油茶,咸香里带一点焦糊。喝完那碗茶,**发现幸福原来可以如此具体**。

3. 接受无常:暴雪封路是常态

原计划三天穿越的线路,因暴雪多困了两日。队友从焦躁到平静,最后竟在帐篷里读完了一本《瓦尔登湖》。**高原用天气教人“慢下来”**。

写给犹豫的你

如果你问“喜欢高原吗”,我会答:**喜欢,但带着条件**。它像一匹烈马,需要技术、耐心和一点点运气才能驾驭。可一旦它接纳了你,那种“站在世界屋脊”的辽阔感,会成为往后余生抵御琐碎的铠甲。

所以,带够装备,放轻期待,去高原听一次自己的心跳吧。

评论列表