为什么一到高原就胀气?

飞机落地拉萨或自驾翻过折多山,很多人最先感到的不是头痛,而是肚子胀得像个气球。原因很简单:海拔升高→大气压骤降→肠道内原有气体体积迅速膨胀。原本在平原只有100毫升的气体,到了海拔4000米可能膨胀到原来的1.3倍,肠壁被撑得生疼,于是“高原反应胀气”就出现了。

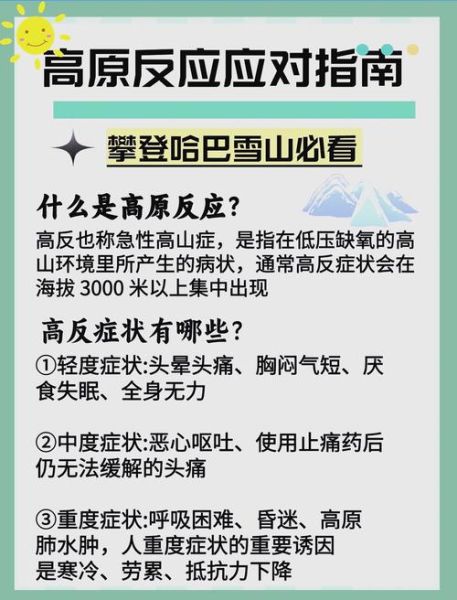

(图片来源网络,侵删)

高原胀气与普通腹胀有什么区别?

- 发生速度:普通腹胀多因饮食,来得慢;高原胀气常在抵达后30分钟~2小时内突然来袭。

- 伴随症状:高原胀气往往合并轻度头晕、呼吸浅快,而普通腹胀很少同时出现这些缺氧表现。

- 缓解方式:普通腹胀靠走动、揉腹即可排气;高原胀气需要同步处理缺氧,否则单纯揉腹效果有限。

落地第一步:先减压还是先吸氧?

很多人冲进酒店就先抱氧气瓶,其实优先顺序应是“减压+排气”同步进行。

- 松开腰带、脱掉紧身衣,让腹腔压力瞬间下降。

- 做“高原排气三步呼吸”:鼻吸2秒→鼓腹3秒→缩唇慢吐4秒,利用呼气末正压把肠道气体“推”出去。

- 若仍胀得难受,再使用低流量吸氧(1~2 L/min),氧气能抑制肠道厌氧菌产气,同时缓解缺氧导致的肠蠕动减慢。

饮食红黑榜:哪些食物是胀气地雷?

| 红灯食物(抵达当天禁食) | 绿灯食物(可少量多次) |

|---|---|

| 豆类、洋葱、碳酸饮料、嚼口香糖 | 白粥、苏打饼干、熟苹果、淡盐糖水 |

| 高脂肪牦牛肉干 | 蒸蛋羹、龙须面、藕粉 |

特别提醒:嚼口香糖会让更多空气进入肠道,在高原等于“主动充气”,务必戒掉。

药物锦囊:哪些药可以随身带?

- 西甲硅油乳剂:直接破坏气泡表面张力,15分钟起效,登机前就可预先服用。

- 多潘立酮:促进胃排空,减少气体下行堆积,适合饭后胀。

- 口服补液盐Ⅲ:纠正高原干燥导致的轻度脱水,水分充足后肠蠕动恢复,胀气自然减轻。

注意:抗生素类(如诺氟沙星)仅在有明确腹泻合并感染时才用,盲目服用反而扰乱菌群,产气更多。

三个动作,十分钟把气排出去

在房间就能完成,无需器械:

- 仰卧抱膝滚:平躺,双手抱膝,前后滚动30次,利用重力让气体向直肠移动。

- 猫伸展+婴儿式组合:瑜伽里的“猫伸展”5次后接“婴儿式”静止30秒,可拉伸结肠,促进排气。

- 左侧卧抬右腿:左侧卧,右腿尽量向上抬,保持20秒,利用解剖位置让气体从乙状结肠滑出。

实测:连续做两轮,80%的人可在10分钟内听到明显肠鸣并排气。

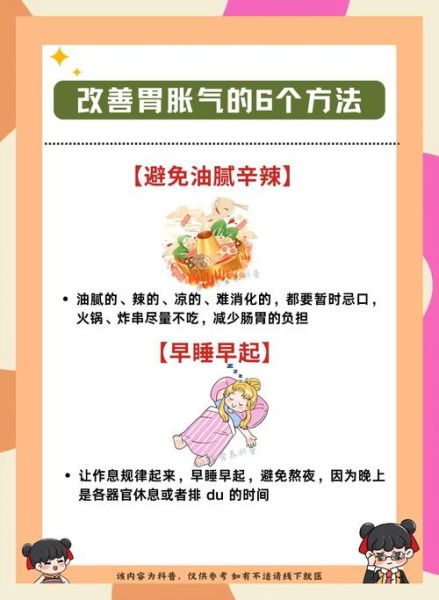

(图片来源网络,侵删)

夜里胀醒怎么办?

高原夜晚气温低,肠蠕动进一步减慢,胀气常被放大。此时可:

- 把枕头垫高15厘米,半卧位能减少膈肌被肠管上顶的不适。

- 用热水袋敷肚脐周围,温度40℃左右,持续10分钟,热力可加速局部血液循环,带动肠蠕动。

- 若仍无法缓解,可舌下含服一片硝苯地平缓释片(5 mg),通过扩张血管改善肠道供血,但需确认自己无低血压。

返程后胀气仍不消失,要警惕什么?

大多数人在回到平原后24小时内胀气自行消失。如果持续超过72小时,并出现腹泻、血便或体重下降,需考虑:

- 高原期间肠道菌群失衡导致的小肠细菌过度生长(SIBO),可做乳果糖呼气试验确诊。

- 原有肠易激综合征(IBS)被高原低氧诱发,需消化科进一步评估。

实战案例:自驾川藏线,如何在车里快速排气?

去年带客户走318,翻越东达山时全员胀气。空间有限,我们采用“坐姿版排气法”:

- 把驾驶座椅背调直,双手交叉抱胸,身体前倾30度,模拟深蹲姿势。

- 司机每呼气一次,乘客同步按压其腹部“左上→右上→右下→左下”顺序,像给可乐罐放气。

- 10分钟后,车内开窗对流,异味散尽,继续上路。

要点:车内提前备好垃圾袋,防止“意外喷射”。

最后的小提醒

高原胀气虽不是大病,但疼起来真要命。把“松衣—呼吸—药物—动作”四步流程做成手机备忘录,落地前先看一遍,比到了海拔4000米再翻攻略管用得多。

(图片来源网络,侵删)

评论列表