高原反应脑水肿(High Altitude Cerebral Edema,HACE)是急性高原病最凶险的表现之一,常发生在海拔3500米以上,若不及时识别与处理,可在数小时内危及生命。本文以问答形式拆解核心疑问,帮助你在登山、旅行或驻守高原时,把风险降到最低。

HACE到底有哪些早期信号?

典型三联征:剧烈头痛、共济失调、意识障碍。但临床观察发现,很多病例最先出现的只是“比平时更难受的宿醉感”。

- 头痛:钝痛或搏动性,夜间加重,普通止痛药效果差。

- 步态不稳:如醉酒般走直线困难,轻推即倒。

- 恶心呕吐:喷射状,与进食无关。

- 精神状态改变:嗜睡、冷漠、易怒或幻觉。

- 视乳头水肿:需专业眼底镜才能发现,提示颅内压已显著升高。

问:出现其中一项就要立刻下撤吗?

答:若伴随“步态不稳”或“意识改变”,立即下降海拔,无需等待其他症状全部出现。

为什么大脑会在高原“进水”?

缺氧→脑血管扩张→血脑屏障通透性增加→血浆外渗→脑组织间隙液体积聚。整个过程呈“滚雪球”式加速,夜间睡眠时尤甚,因为睡眠本身会抑制呼吸驱动,进一步降低血氧。

问:是不是身体越好的人越不容易得?

答:错。肌肉量大、代谢旺盛者耗氧更多,上升速度过快时风险反而更高。

如何预防高原脑水肿?阶梯式适应方案

1. 上升节奏:每天睡袋高度不超过500米

从海拔3000米开始,每增加500米,至少留宿一晚。若必须快速进入4000米以上,建议在中途2500–3000米处“预适应”2–3天。

2. 药物辅助:乙酰唑胺的用法细节

- 剂量:125–250 mg,每12小时一次,提前1–2天开始服用,持续到抵达最高海拔后2天。

- 禁忌:磺胺过敏、严重肾功能不全。

- 替代方案:地塞米松4 mg每6小时一次,适用于对乙酰唑胺不耐受者,但停药后易反跳。

3. 生活行为:喝水、禁酒、睡姿

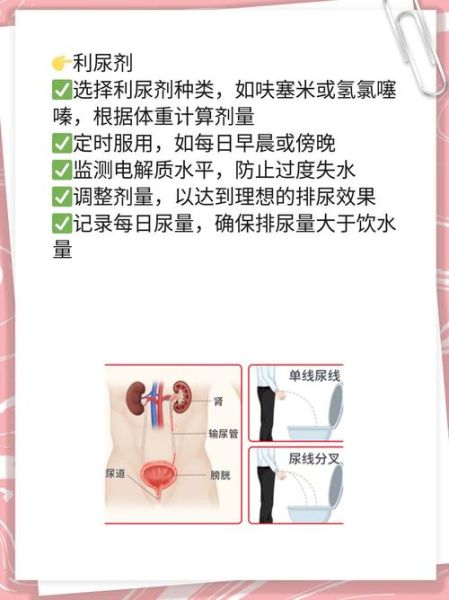

- 每日饮水量不少于4升,观察尿液呈“淡柠檬水色”。

- 酒精与镇静催眠药会抑制呼吸,抵达高原首48小时绝对禁用。

- 夜间垫高枕头30°,可降低颅内静脉压。

现场急救:没有氧气瓶也能做的三件事

- 立即下降:哪怕下降300米,症状都可能明显缓解。用担架或双人搀扶,禁止患者自行行走,避免跌倒加重脑损伤。

- 给予高流量氧:便携式加压袋(Gamow袋)可模拟下降1000–1500米,每充气1小时,放气5–10分钟,防止二氧化碳积聚。

- 口服或注射地塞米松:首剂8 mg,随后每6小时4 mg,直至症状完全消失。

问:高原脑水肿会留下后遗症吗?

答:若6小时内获得有效救治,绝大多数患者可完全恢复;延误超过12小时,可能出现记忆减退、情绪障碍等永久性脑损伤。

特殊人群:儿童、孕妇、慢性病患者

儿童

婴幼儿无法表达头痛,观察指标改为“哭闹不止、拒食、前囟门膨出”。2岁以下不建议前往海拔3500米以上地区。

孕妇

妊娠晚期子宫增大压迫下腔静脉,平卧时脑水肿风险更高。如需前往,采用左侧卧位睡眠,并准备低流量氧气。

高血压与糖尿病患者

- 高血压患者:出发前将血压控制在<140/90 mmHg,避免使用利尿剂,以免加重血液黏稠。

- 糖尿病患者:高海拔会增强胰岛素敏感性,监测血糖频率需加倍,防止低血糖被误认为高原反应。

装备清单:口袋里的“救命四件套”

- 指尖脉搏血氧仪:SpO₂<85%且持续下降,提示需立即下撤。

- 乙酰唑胺片:避光密封,有效期5年。

- 地塞米松注射液:预充式注射笔,操作简便。

- Gamow袋或便携式加压袋:重量<7 kg,可重复使用50次以上。

常见误区辟谣

误区一:喝红糖水能预防脑水肿。

真相:糖分只能短暂提升血糖,对脑水肿无预防作用,过量反而导致胃胀、恶心。

误区二:红景天胶囊可替代乙酰唑胺。

真相:红景天可能改善主观疲劳,缺乏循证医学证据支持其预防HACE。

误区三:吸氧会产生依赖。

真相:短期吸氧不会抑制自身呼吸驱动,在急救阶段应毫不犹豫使用。

回到城市后:二次就诊不可忽视

即使症状完全缓解,建议在返回平原后7天内做一次头颅MRI,排查隐匿性脑白质损伤。若出现持续头痛、视力模糊或性格改变,需立即神经内科随访。

评论列表