一、高原嗜睡到底是什么?

很多人第一次进藏或去海拔3000米以上的地区,白天总觉得脑袋昏沉、眼皮打架,晚上却又睡不踏实。这种“白天犯困、夜里醒”的奇怪状态,就是典型的高原嗜睡。

1. 缺氧是头号元凶

海拔每升高1000米,大气压下降约12%,吸入的氧分压随之降低。大脑对缺氧极度敏感,一旦供氧不足,会立即启动“节能模式”:降低神经兴奋度,让人产生强烈困意。

2. 昼夜节律被打乱

高原紫外线强烈,褪黑素分泌节奏被光线干扰,导致生物钟错位。白天本该清醒时却分泌大量褪黑素,于是出现“睡不醒”的假象。

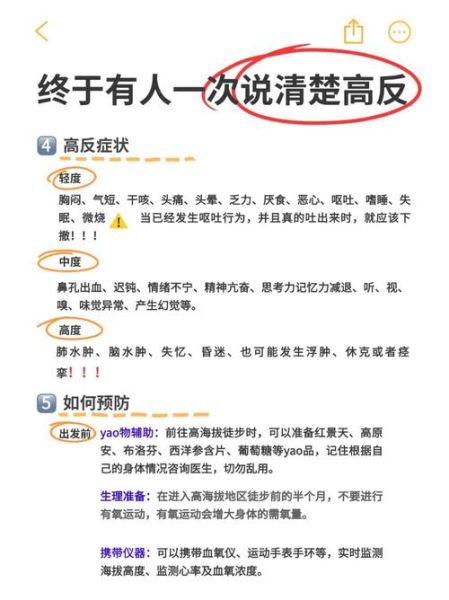

二、高原嗜睡和高原反应有何区别?

不少人把嗜睡当成轻微高反,其实二者有交集也有差异:

- 共同点:都与缺氧有关,常伴随头痛、乏力。

- 差异点:高原反应以头痛、恶心为主,嗜睡则以不可抗拒的困倦为核心,严重时才会出现意识模糊。

三、哪些人群更容易中招?

- 平时血氧偏低者:如长期吸烟、慢性肺病患者。

- 肥胖人群:颈部脂肪堆积会加剧夜间缺氧。

- 熬夜党:本身生物钟脆弱,进入高原后更易紊乱。

四、如何科学缓解高原嗜睡?

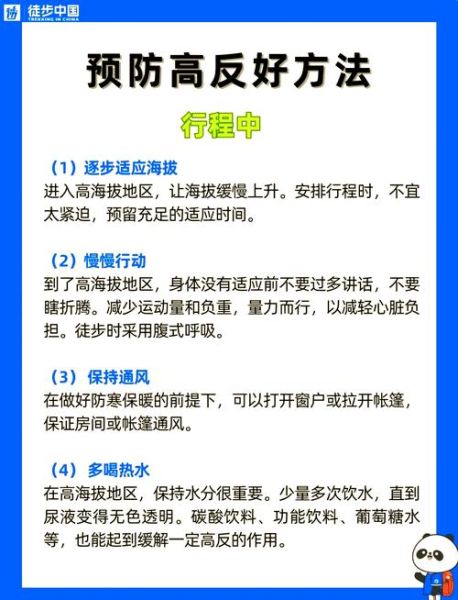

1. 阶梯式适应法

与其直飞拉萨,不如先到海拔2500米区域停留1-2天,让身体逐步上调红细胞生成率,再向更高处进发。

2. 便携式制氧机真的有用吗?

实测表明,流量2-3L/min的脉冲式制氧机可在静息状态下将血氧饱和度提升5-8%,对缓解白天嗜睡立竿见影;但夜间睡眠时仍需配合持续正压通气(CPAP)才能维持整夜血氧。

3. 饮食与补剂的隐藏技巧

- 早餐高蛋白:鸡蛋、牛肉可提供稳定能量,避免血糖波动加剧困倦。

- 午餐后嚼两片西洋参:人参皂苷可轻度兴奋中枢神经,对抗嗜睡。

- 睡前2小时补充镁剂:200mg甘氨酸镁能放松肌肉,提升深度睡眠比例。

4. 光照疗法

携带一盏10000Lux的小型光疗灯,早晨起床后照射30分钟,可快速抑制褪黑素分泌,重置生物钟。

五、高原嗜睡会不会留下后遗症?

多数人返回平原后1-2周即可恢复,但长期反复暴露于高海拔且未做防护者,可能出现慢性高原红细胞增多症,表现为持续嗜睡、记忆力下降。建议每年进行高原医学体检,重点监测血红蛋白与夜间血氧曲线。

六、实战案例:三天内逆转嗜睡

去年带团去稻城亚丁,一位28岁程序员小李出现严重嗜睡,白天在车里能连续睡4小时。我们采取以下方案:

- 第一晚入住海拔2900米的香格里拉,睡前用制氧机吸氧1小时。

- 第二天清晨光照疗法+西洋参含片,白天困倦时间缩短至1小时。

- 第三天抵达亚丁前,午餐增加牦牛肉200g,午后仅出现轻微困意。

返程后随访,小李表示回到平原第三天就完全恢复工作状态。

七、常见误区大扫盲

- 误区一:多喝咖啡能提神 高原脱水会放大咖啡因副作用,反而加重头痛。

- 误区二:嗜睡就该多睡 白天长时间补觉会进一步打乱节律,建议小睡不超过30分钟。

- 误区三:红景天是万能药 红景天需提前7天服用才有效,临时吃几乎无效。

八、进阶方案:如何在高海拔保持高效工作?

对于需要在高原长期出差的人群,可尝试:

- 夜间使用智能指环监测血氧,低于88%时自动唤醒吸氧。

- 工作90分钟+吸氧15分钟的循环模式,维持大脑供氧。

- 每周两次高压氧舱治疗,每次1.5小时,可快速清除体内乳酸堆积。

九、高原嗜睡与心理暗示的关系

研究发现,对高原过度恐惧的人群嗜睡发生率高出37%。出发前进行3次模拟海拔训练(在低压氧舱内适应),可显著降低心理性嗜睡。

十、终极问题:什么情况下必须下撤?

当出现嗜睡伴随持续呕吐、步态不稳或血氧低于70%时,提示可能进展为高原脑水肿,需立即下降海拔并送医。切勿因“再坚持一下”而酿成悲剧。

评论列表