为什么一到高原血压就飙升?

飞机落地拉萨,有人立刻觉得太阳穴“突突”跳,测血压发现比平时高出30 mmHg。这种现象并不罕见,核心在于缺氧刺激交感神经。当血氧饱和度从平原的98%骤降到85%以下,身体误判为“失血”,于是:

(图片来源网络,侵删)

- 交感神经兴奋,心率加快

- 外周血管收缩,减少皮肤、四肢供血

- 肾素-血管紧张素系统被激活,血压瞬间升高

高原血压升高的三大诱因

1. 缺氧本身

海拔每升高1000米,大气压下降约11%,吸入的氧分压随之降低。缺氧直接刺激颈动脉体化学感受器,30秒内即可引发血压波动。

2. 水分丢失

高原空气干燥,呼吸失水量是平原的2倍。轻度脱水会让血液黏稠度增加,心脏必须加压才能维持循环。

3. 睡眠片段化

夜间周期性呼吸(Cheyne-Stokes呼吸)导致反复微觉醒,睡眠深度不足,交感神经持续兴奋,晨起血压往往“爆表”。

到高原后血压升高怎么办?

立即行动清单

- 停止剧烈活动:任何奔跑、搬行李都会加重缺氧。

- 吸氧15分钟:便携式氧气瓶流量2-3 L/min即可见效。

- 复测血压:静坐10分钟后再次测量,排除白大衣效应。

- 口服温水500 ml:纠正脱水,稀释血液。

药物干预方案

如果收缩压持续>160 mmHg,可考虑:

- 硝苯地平缓释片10 mg:扩张外周血管,起效30分钟。

- 呋塞米20 mg:仅用于合并明显水肿者,注意电解质。

- 禁用β受体阻滞剂:可能抑制缺氧代偿性心率增快,反而加重组织缺氧。

哪些人群风险最高?

并非人人都会血压飙升,以下人群需提前预警:

(图片来源网络,侵删)

| 高风险人群 | 具体表现 |

|---|---|

| 原发性高血压患者 | 平日血压≥140/90 mmHg,上高原后恶化概率达70% |

| 肥胖者(BMI>28) | 睡眠呼吸暂停综合征叠加高原缺氧,血压波动剧烈 |

| 长期酗酒者 | 酒精抑制呼吸中枢,夜间缺氧更严重 |

预防:出发前两周就该做的事

阶梯式适应

与其直飞3650米的拉萨,不如:

- 第一站选择海拔2200米的昆明或西宁,停留2晚

- 第二站前往海拔2800米的林芝或格尔木,再适应1晚

- 最后进入拉萨,血压波动可下降50%

药物预适应

出发前7天,在医生指导下服用:

- 乙酰唑胺125 mg,每日2次:促进肾脏排出碳酸氢根,模拟缺氧状态,启动预适应。

- 替米沙坦40 mg,每日1次:阻断血管紧张素受体,减少高原反应性高血压。

在高原如何长期管理血压?

每日监测时间表

建议固定三个时段测量并记录:

- 晨起未活动时:反映夜间缺氧程度

- 午休前:评估上午活动影响

- 睡前:观察药物持续效果

饮食细节

高原饮食容易高盐(酥油茶、风干牛肉),需刻意控制:

- 每日钠摄入<3 g(约一啤酒瓶盖食盐)

- 增加含钾食物:香蕉、土豆、菠菜,对抗钠潴留

- 避免酒精:啤酒虽利尿,但会抑制呼吸

运动原则

“慢”字当头:

(图片来源网络,侵删)

- 前48小时仅散步,步速控制在能完整说一句话的程度

- 第3天起可尝试八段锦或瑜伽,避免屏气动作

- 任何运动中出现头晕、视物模糊,立即停止并吸氧

出现这些信号必须下撤

即使服药,仍可能进展为高原脑水肿或肺水肿,以下任一症状出现即需下降海拔:

- 收缩压>180 mmHg且对硝苯地平无反应

- 剧烈头痛伴喷射性呕吐

- 咳粉红色泡沫痰

- 意识模糊、步态不稳

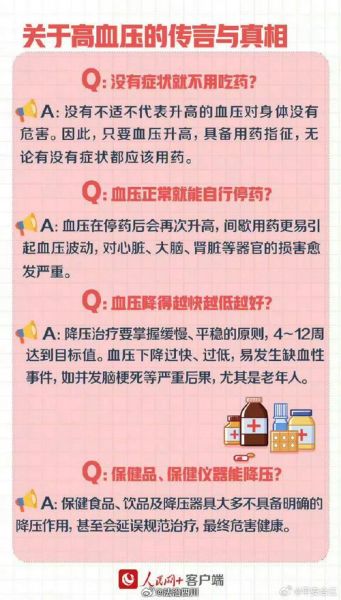

常见误区澄清

误区1:年轻人不会高原高血压

实际数据显示,25-35岁男性因好胜心强、活动量大,反而更易出现血压峰值。

误区2:提前吃红景天就能预防

红景天可能改善疲劳,但对血压调节缺乏循证证据,不能替代阶梯适应和药物。

误区3:血压高只要不难受就没事

无症状的高血压同样会损伤血管内皮,增加返程后持续高血压风险。

评论列表