为什么高原上喝酒更危险?

### 1. 酒精扩张血管,加速缺氧 在海拔3000米以上,空气中氧分压已下降约30%。**酒精使外周血管“提前放松”**,血液更多流向皮肤,导致大脑与心肌供血相对减少,缺氧感瞬间放大。 ### 2. 抑制呼吸中枢,降低血氧饱和度 酒精直接抑制延髓呼吸中枢,**呼吸频率与潮气量同步下降**。研究显示,平原人进入海拔3500米后,仅饮用50 ml 52°白酒,血氧饱和度即可从90%跌至82%,相当于再爬升500米。 ### 3. 利尿脱水,血液黏稠度飙升 高原本身干燥,酒精又是强效利尿剂。**每摄入10 g酒精,额外排出约100 ml水分**,血液黏稠度随之升高,微循环障碍风险陡增,易诱发高原肺水肿或脑水肿。 ---高原喝酒安全指南:能不能喝、怎么喝、何时喝

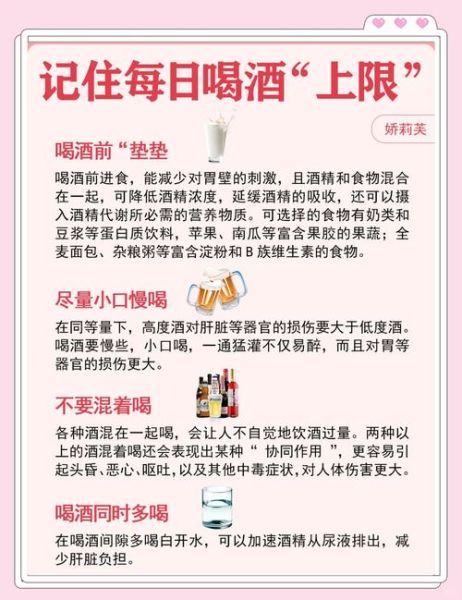

### 能不能喝? - **抵达前24小时**:绝对禁酒,给身体留出适应窗口。 - **适应期(抵达后1–3天)**:仍不建议,血氧波动最大。 - **适应后(第4天起)**:可少量饮用,但需满足后续条件。 ### 怎么喝? - **酒精度≤15%**:优先选择低度青稞酒、葡萄酒,避免高度白酒。 - **单次量≤30 ml纯酒精**:折算为啤酒约600 ml、葡萄酒200 ml、52°白酒60 ml。 - **边喝边补水**:按1:3比例同步饮用温开水或电解质饮料,**每口酒后至少喝50 ml水**。 - **避免空腹**:先吃高蛋白、高碳水食物,减缓酒精吸收。 ### 何时喝? - **白天活动后2小时**:此时血氧相对稳定,身体已补足水分。 - **睡前3小时禁酒**:防止夜间呼吸抑制导致低氧血症。 - **出现轻微高反症状时立即停酒**:任何头痛、心悸、恶心都是警报。 ---常见误区逐条拆解

**误区一:喝酒暖身能抗寒** 真相:酒精带来的“暖意”只是皮肤血管扩张的错觉,**核心体温反而加速流失**,在高原低温环境下更易失温。 **误区二:当地人说青稞酒能防高反** 真相:青稞酒含丰富B族维生素,确实可辅助能量代谢,但**酒精本身仍是高反催化剂**。若真想利用青稞,可选择无酒精青稞糌粑或青稞茶。 **误区三:啤酒度数低,可以当水喝** 真相:啤酒的二氧化碳会促进酒精吸收,**4%酒精度的500 ml啤酒,实际吸收速度相当于30 ml白酒**,且大量饮用更易胃胀、呕吐。 ---如果已经喝了,如何紧急自救?

1. **立即停止饮酒**,找避风处坐下,减少耗氧。 2. **高流量补氧**:使用便携氧气瓶,2–4 L/min持续吸入15分钟。 3. **口服电解质液**:500 ml温开水+1 g盐+20 g葡萄糖,纠正脱水。 4. **监测症状**:若出现持续头痛、呕吐、步态不稳,**立即下撤300–500米并就医**。 ---高原饮酒替代方案

- **甜茶+酥油**:提供热量与脂肪,缓解寒冷且零酒精。 - **红景天口服液**:提前7天开始服用,可提升血氧饱和度5%–8%。 - **高压氧舱体验**:拉萨、香格里拉等地景区配备,30分钟快速缓解疲劳。 ---特殊人群绝对禁忌

- **慢性高原病、肺心病患者**:酒精可诱发急性右心衰。 - **服用乙酰唑胺(Diamox)者**:药物本身利尿,叠加酒精易导致代谢性酸中毒。 - **孕妇**:高原缺氧+酒精双重打击,胎儿畸形风险增加4倍。 ---一句话记住核心原则

**“高原喝酒不是助兴,是助病;想安全,先戒酒,再谈风景。”**

(图片来源网络,侵删)

评论列表