藏族人为什么天生不怕高原反应?

在海拔4000米以上的青藏高原,外来游客常常头痛欲裂,而藏族同胞却能轻松奔跑、劳作。答案藏在基因里:经过至少三千年的自然选择,**EPAS1基因**在藏族人群中出现高频突变,使得血红蛋白浓度在低氧环境下保持“不过高也不过低”的平衡状态。相比之下,平原人群进入高原后血红蛋白会飙升,血液黏稠度增加,反而加重缺氧。

(图片来源网络,侵删)

高原反应到底怎么来的?

当海拔超过2500米,大气压下降,吸入的氧分压随之降低。人体为了自救,会启动一系列代偿机制:

- **呼吸频率加快**:初期可能出现“喘不上气”的错觉。

- **心跳加速**:心脏试图泵更多血液到全身。

- **脑血管扩张**:这是头痛的主因,颅内压升高。

但这些代偿反应如果过度,就会演变成**急性高原病(AMS)**,甚至脑水肿、肺水肿。

藏族饮食里的“隐形氧气瓶”

酥油茶、糌粑、牦牛肉,看似普通,却是高原生存的密码:

- **酥油茶**:高热量+脂肪,能快速提供能量;茶碱利尿,帮助排出因缺氧导致的乳酸。

- **糌粑**:青稞富含β-葡聚糖,延缓血糖波动,避免“缺氧性低血糖”晕厥。

- **风干牦牛肉**:高蛋白、高铁,提升携氧能力,**每100克含铁量是牛肉干的3倍**。

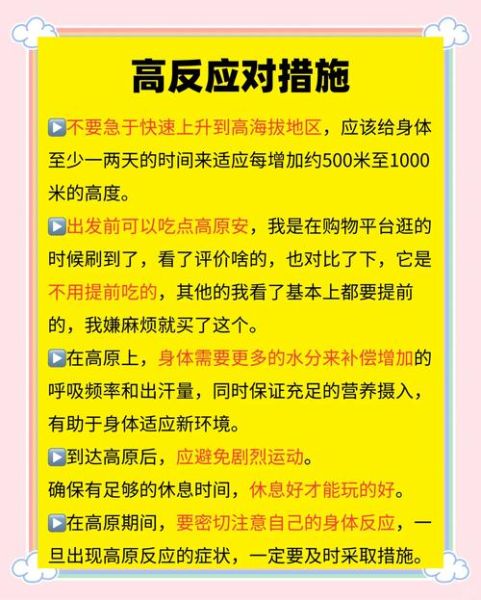

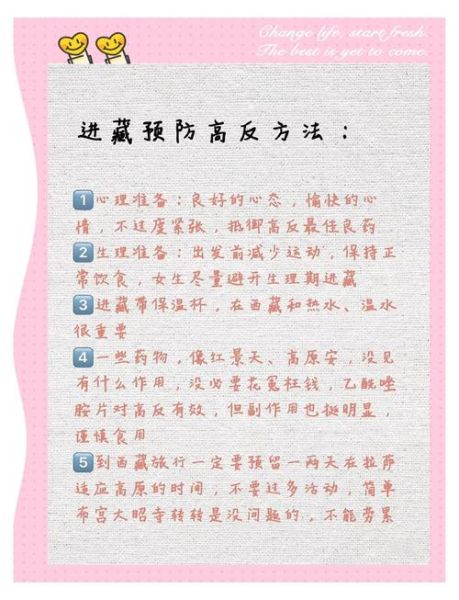

游客进藏前必须做的三件事

1. 阶梯式适应:海拔每升高500米多停留一天

从成都飞拉萨的航班只需2小时,但身体需要72小时才能初步适应。建议路线:**成都→康定(2560米)→理塘(4014米)→拉萨(3650米)**。

2. 药物准备:不是红景天那么简单

- **乙酰唑胺**:处方药,出发前1天开始服用,可减少50%高原反应概率。

- **地塞米松**:仅用于出现脑水肿症状时,需立即下撤。

- 红景天?**临床证明其效果不如吸氧**。

3. 装备检查:别带错“氧气”

便携式氧气瓶只能应急,**真正有效的是血氧仪+持续低流量吸氧机**。血氧低于85%时必须吸氧,而不是等到嘴唇发紫。

(图片来源网络,侵删)

藏族传统疗法靠谱吗?

藏医认为“隆”(气)失衡导致高原病,常用:

- **放血疗法**:在指尖或耳尖放血,降低血液黏稠度(现代医学证实可短期降低红细胞压积)。

- **药浴**:圆柏叶、刺柏叶煮水泡澡,促进毛细血管扩张,**相当于被动适应缺氧**。

但严重肺水肿时,这些方法会延误救治,**必须立即送医**。

高原反应怎么办?现场急救指南

如果出现以下症状,按优先级处理:

- 头痛+呕吐:停止上升,原地休息,口服布洛芬+吸氧。

- 步态不稳:疑似脑水肿,立即下降海拔500米以上。

- 咳粉红色泡沫痰:肺水肿,取半坐位,**每15分钟记录一次血氧**,联系直升机救援。

长期生活在高原的隐藏风险

即使藏族人也有“高原适应的代价”:

- **右心室肥厚**:长期缺氧导致肺动脉高压,40岁以上发病率达12%。

- **胎儿宫内发育迟缓**:海拔每升高1000米,新生儿体重减少100克。

- **紫外线白内障**:年均日照3000小时,牧民40岁后白内障风险是平原的2.5倍。

回到平原后,身体会发生什么?

藏族大学生到内地求学,常见“**低原反应**”:

(图片来源网络,侵删)

- 嗜睡:血氧突然过剩,大脑一时无法适应。

- 贫血假象:血红蛋白从180g/L降至130g/L,体检报告会提示“贫血”,实为正常化。

- 运动耐力下降:需3-6个月才能恢复平原水平。

最后一条冷知识

藏族的**“高原基因”并非绝对**。研究发现,约5%的藏族人携带平原型EPAS1基因,他们在海拔5000米时血氧饱和度比同类低10%,这类人群更易患慢性高山病。基因检测或许会成为未来进藏前的“体检标配”。

评论列表