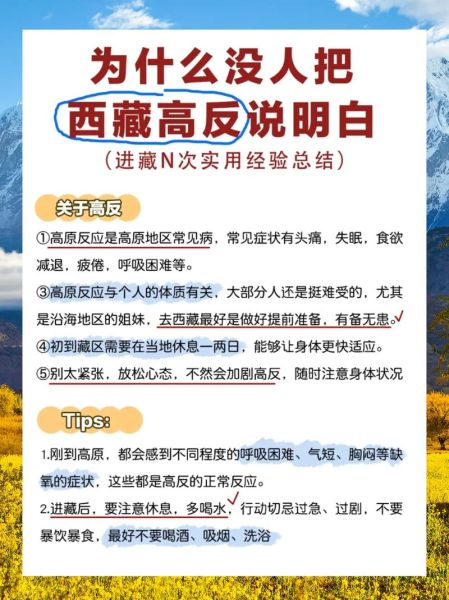

高原反应到底是什么?

高原反应(Acute Mountain Sickness,AMS)是人体从低海拔快速进入海拔2500米以上地区后,因大气压降低、氧分压下降而出现的**一系列生理应激症状**。典型表现包括头痛、恶心、乏力、失眠,严重时可能出现肺水肿或脑水肿。

自问:为什么有些人症状轻,有些人却必须下撤?

答:个体差异、上升速度、海拔高度、睡眠海拔、既往高原史、心肺功能、心理状态共同决定反应程度。

进藏前四周:体能与药物双重准备

1. 循序渐进的体能训练

- 有氧耐力:每周跑步或骑行3次,每次30–45分钟,心率控制在(220-年龄)×60%–70%。

- 呼吸肌训练:使用呼吸训练器或练习腹式呼吸,每天10分钟,提高肺活量。

- 负重行走:背包5–8公斤,坡度5–10°的楼梯或登山机,模拟高原负重。

2. 药物预防方案(需医生评估)

- 乙酰唑胺(Diamox):出发前1–2天开始服用,125–250 mg,每日2次,持续至抵达高原后2–3天。

- 地塞米松:对磺胺过敏者可选,4 mg每12小时一次,仅作短期过渡。

- 红景天胶囊:提前7–10天服用,每日3次,每次2粒,可降低主观症状评分。

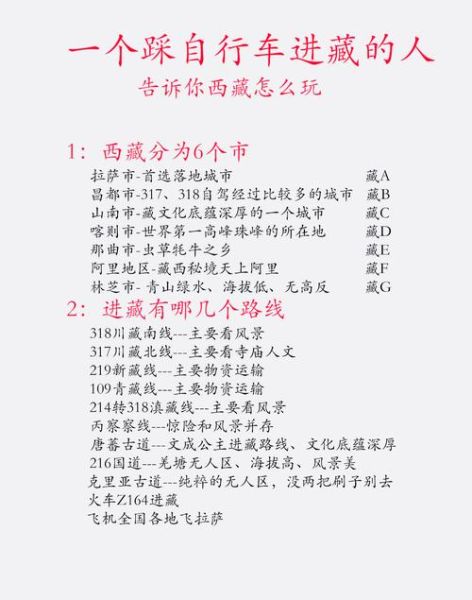

交通阶段:控制上升速度是关键

1. 飞机直达还是火车渐进?

飞机:耗时短,但数小时内海拔骤升,建议落地当天避免洗澡、饮酒,多饮水。

火车:青藏铁路海拔缓慢爬升,途中经过海拔5072米的唐古拉山口,身体有适应窗口,更适合初次进藏者。

2. 分段式上升原则

每上升600–800米,**至少留宿一晚**;若行程紧张,可在海拔2750米的西宁或海拔3200米的拉萨先休整24小时。

抵达高原后:24小时黄金适应期

1. 饮食与水分管理

- 高碳水:米饭、面条、馒头占全天热量60%–70%,减少脂肪摄入。

- 电解质补充:每小时饮水150–200 ml,可加入口服补液盐或少量葡萄糖。

- 避免酒精与咖啡因:两者均加重脱水并抑制呼吸中枢。

2. 睡眠策略

自问:为什么第一晚容易失眠?

答:缺氧导致周期性呼吸(Cheyne-Stokes呼吸),浅睡易醒。

解决方案:

- 枕头垫高15–20 cm,减少颅内压;

- 睡前服用褪黑素3 mg,缩短入睡时间;

- 若血氧饱和度<85%,低流量吸氧1–2 L/min,但避免整夜依赖。

行程中的动态监测与应对

1. 便携式监测设备

- 指夹式脉搏血氧仪:静息SpO₂<90%或下降>5%需警惕。

- 血压计:收缩压>160 mmHg或舒张压>100 mmHg暂停上升。

- AMS评分表:头痛、胃肠、疲劳、眩晕、睡眠各0–3分,总分≥4分即视为AMS。

2. 症状分级处理

| 症状分级 | 处理措施 |

|---|---|

| 轻度(AMS评分4–6) | 停止上升,原地休息,口服布洛芬400 mg+地塞米松4 mg,补液。 |

| 中度(AMS评分7–9或步态不稳) | 立即下降300–500米,持续吸氧,考虑口服呋塞米20 mg。 |

| 重度(意识模糊、肺水肿) | 紧急下撤至低海拔,给予高流量氧、硝苯地平10 mg舌下含服,联系救援。 |

特殊人群注意事项

1. 儿童

儿童症状表述不清,需观察**是否拒食、异常哭闹或嗜睡**。建议携带儿童专用血氧仪,SpO₂<85%即干预。

2. 孕妇

妊娠28周以内且无并发症者可谨慎前往,避免海拔>3500米,全程携带胎心监测仪。

3. 慢性病患者

- 冠心病:需完成运动负荷试验,确认无缺血方可出行。

- 慢阻肺:携带便携式制氧机(≥5 L/min),避免前往海拔>3000米区域。

- 糖尿病:高海拔可能增强胰岛素敏感性,需减少20%剂量并增加血糖监测频率。

返程后:身体恢复与经验复盘

回到平原后,**红细胞增多症**可能持续1–2周,表现为乏力、头晕。建议:

- 保持每日饮水2000 ml以上,促进血液稀释;

- 避免剧烈运动,逐步恢复训练量;

- 记录本次行程的海拔曲线、症状与用药,为下次高原旅行建立个人档案。

自问:下次去更高海拔,需要重新适应吗?

答:即使曾适应过4000米,再次进入5000米以上区域仍需遵循“分段上升”原则,因为**高海拔适应并不完全叠加**。

评论列表