什么是高原反应?身体到底在“抗议”什么?

高原反应(AMS)是人体从低海拔快速进入海拔2500米以上地区后,因大气压下降、氧分压降低而出现的一系列症状。常见表现:

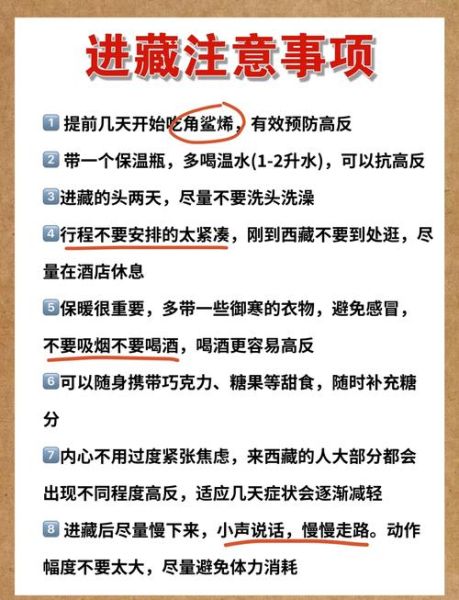

(图片来源网络,侵删)

- 头痛:钝痛或跳痛,夜间加重

- 恶心、呕吐:胃排空变慢,胃酸刺激

- 乏力、眩晕:肌肉供氧不足

- 失眠:中枢性呼吸紊乱导致频繁觉醒

高原反应怎么缓解?分阶段处理更科学

1. 抵达当天:先“躺平”再行动

刚下飞机或火车,立刻减少活动量,让身体启动代偿机制。此时可:

- 缓慢步行,避免提重物

- 少量多次喝温水,每次不超过200ml

- 用鼻吸口呼的“高原呼吸法”提升摄氧效率

2. 24小时内:药物与物理手段并用

若头痛明显,可服用对乙酰氨基酚(扑热息痛)而非布洛芬,后者可能加重胃黏膜缺氧。配合:

- 便携式制氧机:每吸氧15分钟休息30分钟,避免依赖

- 生姜含片:抑制呕吐反射,促进胃部血液循环

3. 48小时后:逐步适应海拔

身体开始分泌更多促红细胞生成素(EPO),血红蛋白升高。此时可:

- 每日登高不超过300米

- 晚餐吃高碳水食物(如面条、糌粑),提升血氧饱和度

- 睡前服用褪黑素0.5mg,改善睡眠质量

去西藏必备药品清单:按场景分类打包

核心药物:应对急性症状

| 药品 | 作用 | 用法 |

|---|---|---|

| 乙酰唑胺(Diamox) | 加速适应,预防脑水肿 | 提前1-2天服用,125mg/次,2次/日 |

| 地塞米松 | 快速缓解严重头痛 | 4mg/次,仅限应急,不超过2天 |

| 蒙脱石散 | 腹泻时保护肠黏膜 | 首剂加倍,后续每次1袋 |

辅助装备:易被忽视的细节

- 血氧仪:指尖夹式,实时监测SpO₂,低于85%立即下撤

- 鼻腔保湿凝胶:预防干燥性鼻出血,每日涂抹3次

- 电解质泡腾片:补充钠钾,缓解肌肉痉挛

特殊人群调整方案

孕妇:禁用乙酰唑胺,建议携带便携式高压氧舱。

哮喘患者:增加沙丁胺醇气雾剂,海拔升高时气道更易痉挛。

糖尿病患者:血糖仪需校准,高海拔可能假性偏高。

常见误区:90%的人踩过的坑

误区1:提前吃红景天就能“免疫”?

红景天苷的确能提高缺氧耐受力,但需连续服用7天以上才起效,且效果因人而异。临时抱佛脚无用。

(图片来源网络,侵删)

误区2:喝酒能“活血”抗高反?

酒精会抑制呼吸中枢,加重缺氧。西藏的酥油茶虽含微量酒精,但主要作用是高热量和电解质,不可类比。

误区3:吸氧会上瘾?

医学上无“氧依赖”概念,但长时间高流量吸氧会延缓自然适应。建议仅在症状严重时使用。

实战案例:从拉萨到珠峰大本营的7天用药记录

Day1(3650m):抵达后服用乙酰唑胺125mg,夜间血氧92%,轻微头痛,未用药。

Day3(4300m):加量至250mg/日,午后SpO₂降至88%,吸氧30分钟后恢复。

Day5(5200m):出现恶心,服用多潘立酮10mg,晚餐改为粥+榨菜。

Day7(返回拉萨):逐步减停乙酰唑胺,无反弹性高反。

终极问答:什么情况下必须立即下撤?

出现以下任一症状,**海拔下降500米是唯一能救命的选择**:

- 持续加重的剧烈头痛,药物无效

- 呕吐呈喷射状,伴意识模糊

- 无法平躺休息,呼吸频率>30次/分

- 指甲/嘴唇发绀,血氧持续<75%

(图片来源网络,侵删)

评论列表