海拔多少米开始被定义为高原?

**国际通行标准**把海拔2500米作为“高原”起点,因为这一高度大气压开始明显下降,人体血氧饱和度平均下降5%—10%。 **中国医学标准**更谨慎:当海拔≥3000米时,急性高原病发生率显著上升,因此3000米被临床视为“医学高原”。 **地理学补充**:青藏高原平均海拔4000米以上,云贵高原、黄土高原虽低于3500米,但仍被划入高原地貌,可见“高原”一词在不同学科里略有差异。 ---为什么2500米就能触发身体警报?

**气压与氧分压同步下降**: - 2500米处大气压约为海平面的75%,吸入氧分压随之减少25%。 - 红细胞为了补偿缺氧,在48小时内开始增生,但短期无法完全代偿,于是出现**呼吸频率加快、心率上升**等早期信号。 **体感差异为何明显**: - 同一人平地静息心率70次/分,在2500米可升至85—90次/分; - 夜间血氧饱和度可跌破90%,导致**睡眠片段化、晨起头痛**。 ---高原反应有哪些常见误区?

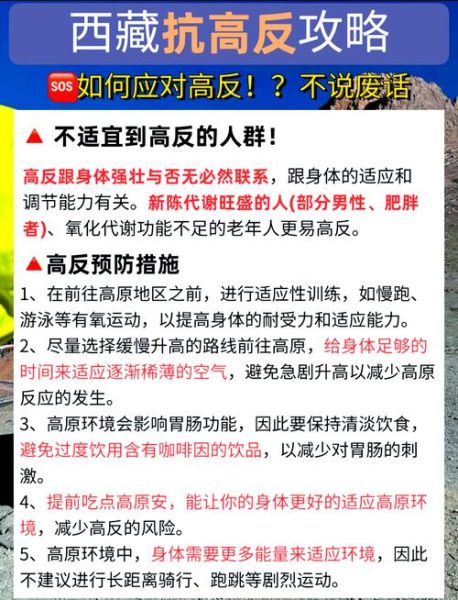

误区一:只有登山者才会高反 **真相**:乘飞机直达拉萨(3650米)的游客,下机后2小时内就可能出现症状。 误区二:身体强壮就安全 **真相**:运动员肌肉耗氧更高,若上升速度过快,反而比普通人更易出现**脑水肿前兆**。 误区三:提前喝红景天就能百分百预防 **真相**:红景天可提升耐缺氧阈值约10%,但**不能替代缓慢上升与充分休息**。 ---高原反应如何预防?

**阶梯式上升** - 每上升600—900米,就地休整1晚; - 若从海平面直飞3000米以上,建议首晚在海拔2500米城市(如昆明、西宁)过夜过渡。 **药物辅助** - **乙酰唑胺**:出发前1天开始服用,125 mg早晚各一次,可加速适应; - **地塞米松**:仅用于已有高反症状者,4 mg每6小时口服,连续不超过48小时。 **日常行为守则** - 抵达当日**不洗澡、不喝酒、不剧烈运动**; - 饮水量≥3 L/天,但**避免一次性大量灌水**,防止低钠血症; - 睡眠时垫高枕头,减少夜间低氧性呼吸暂停。 ---出现高原反应该怎么办?

**轻度高反(头痛、恶心)** - 停止继续上升,原地休息; - 口服布洛芬200 mg缓解头痛,配合含葡萄糖饮料。 **中度高反(呕吐、步态不稳)** - 立即下降300—500米,必要时吸氧(流量2—4 L/分); - 口服地塞米松4 mg,同时联系医疗转运。 **重度高反(意识模糊、肺水肿)** - **立刻给氧+下降海拔**,两者缺一不可; - 使用便携式高压氧袋(Gamow袋)作为临时措施,争取1小时内送至有高压氧舱的医院。 ---长期生活在高原的人如何保护心肺?

**运动策略** - 避免清晨剧烈运动,因此时血氧最低; - 采用间歇训练法:跑3分钟、走2分钟,减少持续缺氧。 **饮食要点** - **提高优质蛋白**:牦牛肉、酸奶、青稞面,维持红细胞合成; - **控制盐分**:高原干燥易导致血液黏稠,每日盐摄入≤5 g。 **定期体检** - 每年做**心脏彩超+肺功能+血常规**,关注红细胞压积(HCT)是否超过65%,防止高原红细胞增多症。 ---儿童与老人上高原需额外注意什么?

**儿童** - 2岁以下婴幼儿不建议前往海拔3000米以上地区; - 3岁以上儿童上升速度需减半,每上升300米就休息一晚。 **老人** - 有慢性阻塞性肺病、冠心病者需携带**指夹式血氧仪**,血氧<85%立即下撤; - 避免使用安眠药,防止呼吸抑制。 ---常见问答速查表

Q:乘火车进藏比飞机更安全吗? A:火车车厢内加压至海拔2300米左右,可部分缓解,但仍需在拉萨休整,**不能省略适应期**。 Q:高原紫外线强,防晒会影响维生素D合成吗? A:高原紫外线强度是平地2—3倍,**SPF50+防晒霜不会显著阻碍维生素D合成**,因每日仅需10分钟日照即可满足需求。 Q:高原上能喝咖啡吗? A:少量咖啡(≤200 mg咖啡因)可缓解头痛,但**避免睡前6小时内饮用**,以免加重失眠。

(图片来源网络,侵删)

评论列表