高原反应是**人体在海拔2500米以上地区因缺氧而产生的一系列生理不适**,常见于初次进藏、登山的游客或出差人员。它并非疾病,而是**机体对低压低氧环境的应激反应**,了解其本质与表现,是安全高原行的第一步。

---

### 高原反应到底是什么?

**本质**:大气压随海拔升高而下降,空气含氧量随之减少。人体吸入的氧分压降低,血氧饱和度下降,细胞供氧不足,于是触发**过度换气、心率加快、毛细血管扩张**等代偿机制,这一系列连锁反应就是高原反应。

**关键数字**:海拔每升高1000米,大气压下降约12%,氧分压下降约10%。

---

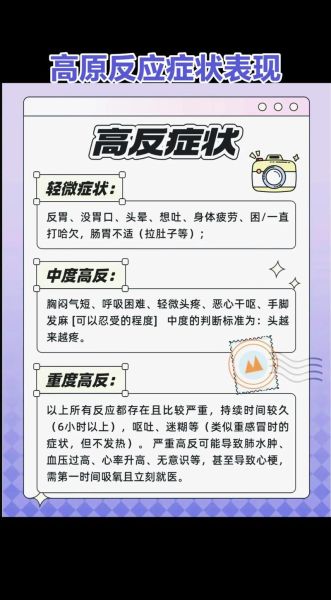

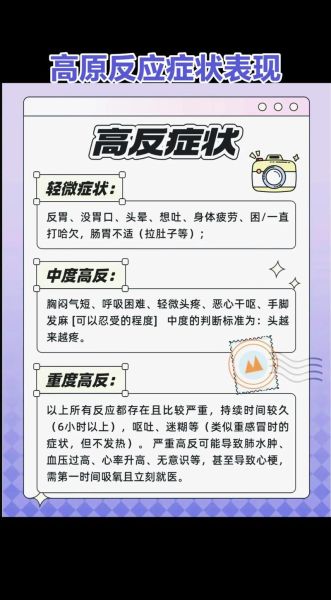

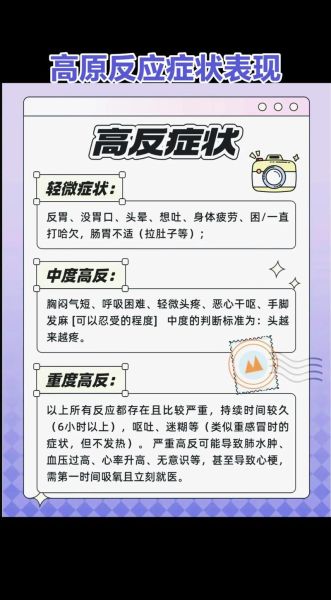

### 高原反应有哪些典型症状?

#### 1. 急性轻型症状(最常见)

- **头痛**:双侧太阳穴或前额钝痛,活动后加重

- **胃肠反应**:恶心、呕吐、食欲骤减

- **乏力**:走路像踩棉花,轻微动作就气喘

- **失眠**:入睡困难、易醒、多梦

#### 2. 急性重型症状(需立即下撤)

- **脑水肿迹象**:剧烈头痛+喷射性呕吐+意识模糊

- **肺水肿迹象**:静息状态下呼吸困难+咳粉红色泡沫痰+肺部湿啰音

---

### 为什么有人症状重、有人几乎没感觉?

- **上升速度**:飞机直飞比火车、汽车更易出现

- **个体基因**:藏族、夏尔巴人EPAS1基因变异,血氧利用效率高

- **既往史**:曾有高原反应者复发概率高

- **疲劳状态**:熬夜、感冒、饮酒会放大症状

---

### 如何快速判断自己是否中招?

**自测口诀**:

“头痛+任一症状=疑似高反”

**血氧仪辅助**:指尖血氧饱和度<90%需警惕,<85%建议下撤。

---

### 现场应急处理三步法

1. **停**:立即停止上升,原地休息

2. **氧**:便携式氧气瓶间断吸氧(1-2L/min)

3. **药**:口服**布洛芬**缓解头痛,**地塞米松**减轻水肿(需医嘱)

---

### 预防比治疗更重要

#### 药物预防

- **提前1周**:口服**红景天胶囊**(提高缺氧耐受)

- **出发前1天**:服用**乙酰唑胺**(加速适应,磺胺过敏者禁用)

#### 行为预防

- **阶梯适应**:每上升500米留宿1晚

- **饮食策略**:高糖、易消化,避免酒精和过饱

- **保暖防风**:寒冷会加剧缺氧

---

### 常见误区大辟谣

- **“年轻人身体好不会高反”**

错!年轻人代谢快,耗氧量更大,反而更易出现症状。

- **“吸氧会上瘾”**

错!间断低流量吸氧不会抑制自主呼吸,危急时刻可救命。

- **“喝葡萄糖水能根治”**

错!只能短暂缓解乏力,无法解决缺氧根源。

---

### 真实案例复盘

2023年国庆期间,一名28岁男性从成都直飞拉萨(海拔3650米),当日下午游览布达拉宫,夜间出现剧烈头痛、呕吐。同伴误以为“吃坏肚子”,未及时处理,次晨患者意识模糊,送医诊断为**高原脑水肿**,经高压氧舱治疗后才脱险。教训:**忽视早期症状+继续活动=风险倍增**。

---

### 高原反应会留下后遗症吗?

**绝大多数不会**。及时下撤并规范处理后,症状可在数小时至数天内完全消失。仅极个别病例因延误治疗导致**不可逆脑损伤**,但概率低于0.1%。

---

### 儿童、孕妇、老人能上高原吗?

- **儿童**:3岁以上可同行,需密切监测血氧,避免剧烈跑跳

- **孕妇**:孕晚期绝对禁止,孕早期需产科评估

- **老人**:无严重心肺疾病者可前往,建议携带**便携式制氧机**

---

### 进藏必备物品清单

- **监测类**:指夹式血氧仪、电子体温计

- **药物类**:布洛芬、地塞米松、乙酰唑胺、蒙脱石散(防腹泻)

- **装备类**:保温毯、防晒面罩、防滑鞋

---

### 何时必须终止行程?

出现以下任一情况,**立即下撤至海拔下降500米以上**:

- 静息状态下呼吸困难无法缓解

- 咳粉红色泡沫痰

- 意识模糊、步态不稳

- 血氧饱和度持续<80%

---

高原反应是**可预测、可预防、可控制**的生理现象。掌握科学认知,做好阶梯适应,备好应急方案,就能把风险降到最低。记住:**敬畏高原,而非恐惧高原**。

评论列表