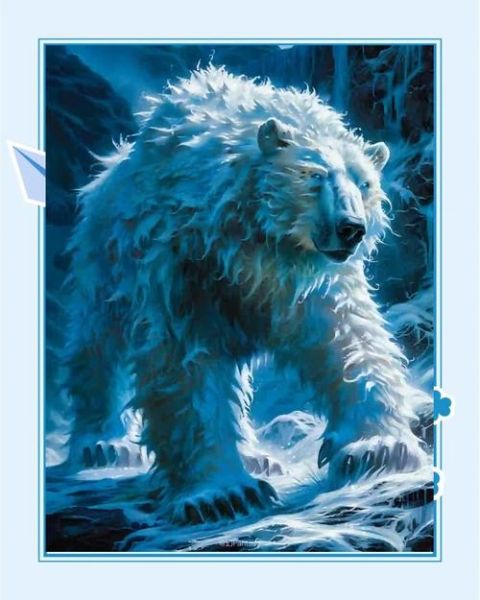

熊冰雪到底是谁?

“熊冰雪”这个名字第一次出现在大众视野,是在2021年豆瓣阅读年度榜单的“新锐作者”一栏。很多人以为她是某位网络写手的笔名,也有人猜测是出版社推出的新人设。事实上,熊冰雪出生于1990年,本科主修比较文学与世界文学,研究生阶段转向非虚构写作。她曾在《单读》《正午故事》等媒体做过深度报道,后来辞职专事写作。

为什么她的文字被称为“冷感治愈”?

读者常用“冷感治愈”来形容熊冰雪的叙事风格: - **冷感**:她极少使用感叹号,情绪被压到冰点,像一台不带滤镜的摄像机。 - **治愈**:在冰冷的记录里,又总有一束光突然照进来,让人鼻尖发酸。 这种矛盾感源自她的写作信条——“先解剖,再缝合”。她先冷静拆解伤口,再用极轻的线头缝合,让读者在疼痛里感到被理解。

熊冰雪的代表作盘点

长篇非虚构《零下43℃的炉火》

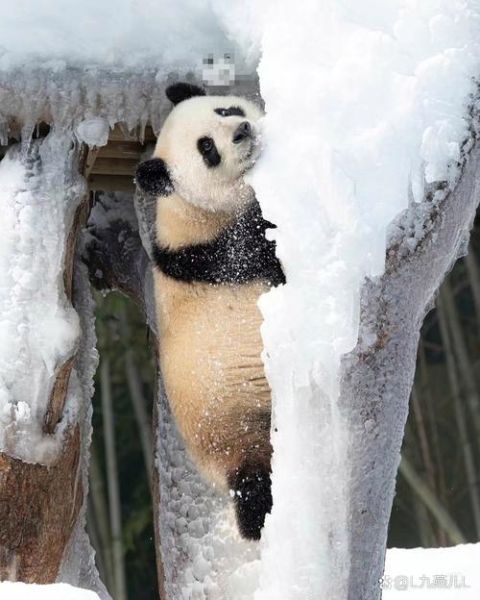

这本书记录了她在内蒙古阿尔山蹲点三个月的见闻: - 零下43℃,消防车水箱冻裂,消防员用身体捂化水管。 - 一位老护林员三十年没回过家,只为守住一片樟子松。 - **最动人的细节**:老护林员把妻子的信埋在树根下,春天雪化,字迹像年轮一样浮出来。 该书上市三个月加印五次,被誉为“中国版的《寻路中国》”。

短篇小说集《雪线以上》

七个故事,七个极端环境:高原哨所、台风眼、核试验旧址…… - **《雪盲》**:一位女测绘师在高海拔雪原出现幻觉,把雪地当稿纸,用脚印写诗。 - **《回声壁》**:废弃雷达站里,老兵每天对着铁墙说话,只为听见二十年前自己的回音。 这些故事被改编成独立短片,在FIRST青年电影展斩获“最佳叙事勇气奖”。

纪实专栏《冰裂纹》

连载于《南方周末》,聚焦极寒地带的普通人: - 漠河快递站站长,用体温为包裹保温。 - 松花江冬捕队,一网下去,捞起的却是三十年前的手表。 专栏结集出版后,豆瓣评分9.2,读者评论:“像把冰含在嘴里,慢慢化出一团火。”

她的写作方法论:如何把“冷”写成“热”?

熊冰雪在复旦创意写作班的讲座里,透露过三条“冷感写作”技巧: 1. **动词降温**:把“哭”写成“泪腺分泌出0.9%的氯化钠溶液”,情绪被蒸馏,反而更浓。 2. **环境反衬**:不写“我很痛”,而写“零下三十度,汗水在睫毛上结成冰碴”。 3. **留白缝合**:故事结尾永远留一句没说完的话,让读者自己把温度填进去。 她强调:“真正的治愈不是给答案,而是给一把解剖刀,让读者自己找到伤口的走向。”

读者最常问的三个问题

Q1:她的采访对象为什么愿意敞开心扉?

熊冰雪随身带两样东西: - 一块老式怀表,采访时放在桌上,滴答声像心跳,让人放松。 - 一本空白笔记本,对方说话时,她只在角落画小三角,从不打断。 “沉默是一种邀请,”她说,“当他们发现你并不急着消费故事,就会自己把门推开。”

Q2:非虚构与虚构的边界在哪里?

她打了个比方: - 非虚构是冰雕,必须尊重原材料的形状。 - 虚构是雪崩,看似失控,其实每一粒雪都在计算之内。 《零下43℃的炉火》里,护林员妻子的信是真,但“字迹浮出”用了文学化表达,这就是她所谓的“在冰面上刻一道不裂的缝”。

Q3:普通人如何练习“冷感写作”?

她给出每日训练清单: - 选一件日常物品(如牙刷、钥匙),用200字描述它,但不能出现“我”。 - 记录一段对话,删掉所有形容词,看剩下什么。 - 把最热的情绪(愤怒、狂喜)翻译成气象术语,比如“对流雨”“焚风效应”。 坚持21天,“你会发现温度藏在冰里”。

熊冰雪的下一步:从纸上到银幕

2024年,她将以编剧+监制身份参与电影《冰裂》的拍摄,故事原型来自《零下43℃的炉火》中的老护林员。剧组在阿尔山搭建了一比一还原的木屋,演员提前两个月体验零下40℃的巡山。熊冰雪说:“文字冻住的温度,需要影像来解冻。”影片预计2025年上映,目前已入围柏林电影节创投单元。

哪里可以第一时间读到她的新作?

- 每月最后一个周三,关注《南方周末》“冰裂纹”专栏更新。 - 豆瓣阅读App搜索“熊冰雪”,短篇《雪盲》限时免费。 - 微信公号“冷感写作实验室”,她每周会发一条零下写作练习,并抽三位读者批改。 如果想深度交流,可以加入她的读者群“冰裂纹俱乐部”,入群暗号是一句你最喜欢的寒冷意象,比如“霜降在睫毛上”。

评论列表